LA ROSA ROJA /

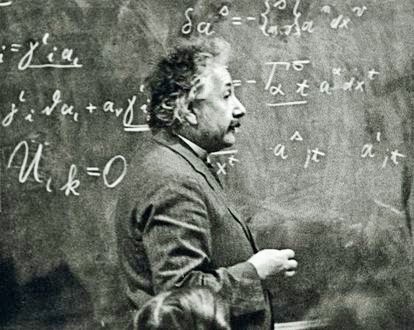

La ciencia moderna descansa sobre las ideas criminales del más frío y demente de todos dementes que se ha conocido en la historia de la infamia universal. Aquel demente con su mirada alelada y díscola, mientras desayunaba en la mañana del 6 de agosto de 1945, exactamente a las 8:15 am, pudo constatar que su invento premeditado para matar, un artefacto nuclear cargado de Uranio-235 bautizado como “Little Boy” destruiría la vida de millares de seres humanos en tan solo 30 segundos en la ciudad de Hiroshima.

La misma escena se repetiría tres días después, esta vez en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945 a las 11:02 a.m. El entonces presidente Harry S. Truman, llamaría a Albert Einstein para felicitarlo y decirle que la operación militar fue un éxito rotundo. A partir de entonces, la vida entraría en la zozobra permanente del terror nuclear y Einstein que se lamentó toda su vida de haber recomendado la fabricación de la bomba atómica al gobierno de Estados Unidos, se conocería como el científico más inteligente de Occidente hegemónico, profeta de la paz mundial y paradigma de la humanidad.

La carta atómica que atormentó a Einstein

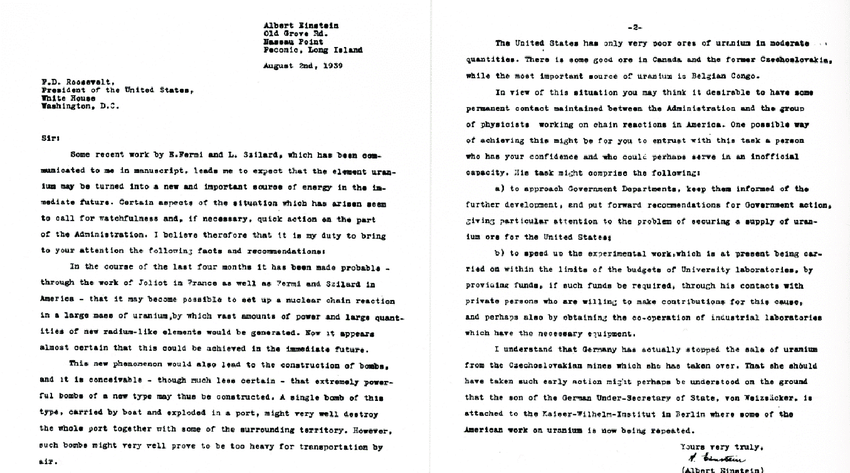

El padre de la Teoría de la Relatividad escribió al presidente Franklin D. Roosevelt, para advertirle que la Alemania nazi podría estar desarrollando un arma nuclear y le sugirió que EE.UU. debía adelantarse.

La historia de la bomba atómica puede contarse enlazando calurosos días de agosto. Del 6 y 9 de agosto de 1945 –Hiroshima y Nagasaki– al 2 de agosto de 1939, el día en que Albert Einstein firmó la carta que lo comenzó todo. La carta que le atormentaría hasta el fin de sus días. Esta es la historia, también, de cómo una nevera lleva a la bomba. O la historia de cómo un pacifista, uno de los pocos académicos alemanes que ya en 1914 condenó el militarismo de su país, acabaría entrando en el imaginario colectivo como el “padre de la bomba nuclear”.

Así bautizó a Einstein la revista Time en 1945, cuando lo colocó en la portada junto a un hongo nuclear y el “e=mc2”. “Fue la gran tragedia de su vida –dice Jürgen Neffe, uno de sus más recientes biógrafos–. Una enorme injusticia. Culpar a Einstein de Hiroshima es como culpar a Jesucristo de la Inquisición o los cruzados”.

Einstein formuló en 1905 la ecuación que 40 años más tarde serviría de base teórica para fabricar la bomba. Su contribución podría haberse quedado ahí si en julio de 1939 su viejo amigo Leó Szilárd no se hubiese presentado en Long Island, donde veraneaba el científico, con noticias inquietantes.

Szilárd era un físico húngaro judío que, como Einstein, se había exiliado a EE.UU. huyendo de los nazis. Se conocían de los años 20 en Berlín, cuando juntos patentaron un modelo de nevera que trataron de comercializar sin éxito.

Pero aquella vez el húngaro no había ido a Long Island a hablar de neveras, sino a pedir ayuda. Los alemanes habían logrado la fisión del uranio y Szilárd, que investigaba la reacción nuclear en cadena, entendió que era el primer paso para fabricar armas atómicas. Quería alertar antes de que los nazis, que ya tenían Checoslovaquia, se hicieran con más minas de uranio. Pero necesitaba a alguien con el prestigio de Einstein –Nobel desde 1921, ya era el científico más famoso del mundo– para que los que mandaban le escuchasen. Einstein se asombró –“¡Nunca se me había ocurrido!”, exclamó sobre la reacción en cadena– pero entendió rápidamente lo que estaba en juego y aceptó enviar una carta a Franklin D. Roosevelt.

Dictó una primera versión en alemán y Szilárd redactó el texto definitivo en inglés. Lo más difícil, y en eso también ayudó, fue encontrar a quien entregase la carta. Primero pensaron en Charles Lindhberg, piloto del primer vuelo transatlántico en 1927, sin saber que había sido condecorado por Göring y era partidario de que EE.UU. dejase a los nazis tranquilos. Finalmente el emisario fue Alex Sachs, economista de Lehman Brothers y amigo de Roosevelt.

En la misiva, fechada el 2 de agosto en Peconic, Long Island, Einstein explicaba al presidente de EE.UU. la posibilidad “en el futuro inmediato” de que se usase uranio para hacer “bombas extremadamente poderosas”. El apocalipsis: “Una sola de estas bombas, llevada por un barco y explotada en un puerto, podría destruir el puerto por completo, así como el territorio circundante”. EE.UU. debía asegurarse el suministro de uranio y “acelerar” la investigación nuclear.

La firma de Einstein funcionó. Diez días después de recibir la carta, nacía el llamado Comité Briggs, considerado el germen del proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica.

“La carta no es una anécdota. Convenció a Roosevelt de que había que actuar”, señala Cindy Kelly, presidenta de la Fundación por el Patrimonio Atómico, que vela por la memoria del proyecto Manhattan. Sin embargo, ve “una exageración” llamar a Einstein padre de la bomba: “Su participación en realidad fue muy marginal”.

De hecho, quedó fuera del proyecto Manhattan. Su colaboración fue puntual: en 1941 le pidieron ayuda para un problema teórico, que resolvió en dos días. Einstein nunca mostró interés en entrar en el proyecto pero tampoco hubiese podido. El FBI lo había vetado. Hoover le creía un “riesgo para la seguridad” por su pacifismo y supuesto filocomunismo.

La carta de 1939 acabaría siendo un clavo para Einstein. En 1945, con Alemania a las puertas de la derrota, el científico volvió a escribir a Roosevelt. Le pedía que hablase con Szilárd, que (él sí) trabajaba en el programa Manhattan y estaba igual de alarmado con la posibilidad de que Estados Unidos acabase utilizando el arma nuclear.

Esta última carta fue escrita en marzo. En abril murió Roosevelt. “Einstein nunca quiso que la bomba se lanzara –asegura Neffe–. Trató de impedirlo pero, como en una tragedia clásica griega, la carta nunca fue leída. Truman la encontró cerrada en el escritorio de Roosevelt”. Las bombas se arrojaron. Un día después de Nagasaki, se publicó el informe Smyth, relatando cómo se habían fabricado en secreto. Para amargura de Einstein, se daba mucha importancia a la carta de 1939. “Su papel fue resaltado, seguramente porque su nombre daba legitimidad –apunta Kelly–. Y la prensa se agarró al tema”.

La portada de Time le sentó fatal, como otra de Newsweek. “Recibía cartas llamándole asesino. Fue una mancha que nunca logró limpiar”, dice Neffe. Escribió a una revista japonesa que le preguntó cómo fue capaz e insistió en que siempre había sido un pacifista y que sólo la posibilidad de que los alemanes lograran la bomba le hizo firmar la carta: “No veía ninguna otra salida”, les dijo a los japoneses.

Con el paso del tiempo y más perspectiva, muchos historiadores creen hoy que la bomba se hubiese inventado igualmente sin la carta, pero quizá EE.UU. no habría llegado a tiempo para usarla en Hiroshima y Nagasaki. El científico se lo llevó a la tumba. En 1954, cinco meses antes de morir, le dijo a un amigo: “He cometido un gran error en mi vida: firmar esa carta”.

La infame teoría del mal menor de Truman

El principal e infame argumento esgrimido históricamente por EE.UU. para defender el indefendible lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki es el del mal menor: de no haberse realizado tal acción, Japón no se habría rendido, y Estados Unidos y el resto de fuerzas aliadas habrían de haber tomado el país por la fuerza, en una invasión terrestre a gran escala que hubiera ocasionado, según afirmaba el mandatario norteamericano Harry Truman, en 1945, medio millón de muertes americanas.

Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, era de la misma opinión, y así se lo hizo saber a la Cámara de los Comunes en agosto de 1945:

“Hay quienes afirman que la bomba nunca debería haber sido usada. No puedo asociarme con semejantes ideas (…) Estoy sorprendido de que gente muy valiosa —pero gente que en la mayoría de los casos no tenía intención alguna de acudir al frente japonés— apoyara la idea de que antes de que tirar esta bomba, deberíamos haber sacrificado medio millón de vidas americanas y un cuarto de millón de vidas británicas”.

El lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, por decisión del presidente Truman, quien había reemplazado a Roosevelt en la Casa Blanca constituyó un acto de barbarie, con el cual se pretendía forzar la rendición de Japón y finalizar definitivamente la Segunda Guerra Mundial.

Las consecuencias fueron tan catastróficas que no se ha vuelto a utilizar la bomba atómica como arma de guerra, por el alcance de su devastación. La decisión del gobierno de EE.UU. al atacar de esta bárbara manera a la población civil de dos ciudades japonesas constituye un crimen de guerra que la humanidad jamás podrá olvidar.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.