POR ALBERTO MALDONADO COPELLO

En un artículo publicado en la revista Desde Abajo [1] el breve director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González Borrero y además académico de larga trayectoria, se refiere a una entrevista que le realizaron al recientemente fallecido exgerente general del Banco de la República, Miguel Urrutia Montoya, en enero de 2024. En dicha entrevista abordaron el tema de la necesidad de cerrar las brechas sociales que se planteó en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) que tenía precisamente por título “Para cerrar la brecha” [2].

La conclusión de González es contundente: durante 50 años no se han podido cerrar las brechas y por el contrario han aumentado. “Desde el gobierno de López han pasado 50 años y las grietas no se han cerrado. Al contrario ¡se han acentuado! Todos los planes de desarrollo se han propuesto de una u otra manera cerrar las brechas. Este discurso reiterado no se ha reflejado en la realidad”. González lo considera un fracaso “secular”.

González no dice en su artículo en qué consisten dichas brechas, pero supongo que se está refiriendo a las desigualdades de riqueza y de ingreso fundamentalmente, desigualdades que se expresan a su vez en desigualdades en condiciones de vida y en diferencias territoriales. Plantea que con base en la conversación con Urrutia Montoya llegan a la conclusión que es imposible encontrar una causa única de las brechas pero, curiosamente, luego su artículo se enfoca en mostrar que la causa única es el predominio de la política por encima de la técnica en la gestión del Estado.

En mi opinión la interpretación que hace González está equivocada. Primero la existencia de una enorme desigualdad no es un fracaso, por el contrario, es un indicador de éxito de la sociedad capitalista. Segundo, la causa principal no es el Estado, sino el propio capitalismo.

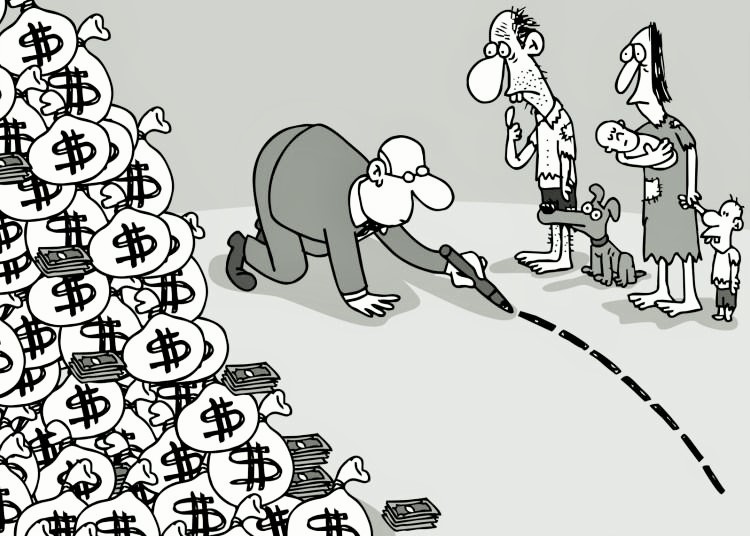

El objetivo general y razón de ser del capitalismo es la extracción de un excedente de explotación a los trabajadores. El objetivo específico de cada capitalista e inversor es obtener la máxima ganancia posible ya sea mediante ganancias en empresas industriales, comerciales o financieras, o mediante intereses o rentas obtenidas por el préstamo del dinero o arrendamiento de terrenos. Para aumentar sus ganancias los capitalistas compiten mediante la reducción de sus costos, dentro de los cuales uno muy importante es el costo salarial, la introducción de nuevas técnicas y el desplazamiento de los competidores. El aumento de los excedentes se hace a costa de los salarios absolutos o relativos de los trabajadores y de la concentración y centralización de la producción. En toda facultad de administración de empresas les enseñan a los estudiantes cómo aumentar las ganancias y quebrar a los competidores. Pero no es necesario ir a la universidad, todos los capitalistas lo saben instintivamente.

Los capitalistas colombianos han logrado someter siempre a los trabajadores a salarios muy bajos, incluso a una parte de ellos por debajo del valor de la canasta mínima requerida para superar el umbral de pobreza, y podido aumentar la productividad con el fin de extraer enormes ganancias, como lo muestra el hecho de que en la industria manufacturera los trabajadores se quedan solamente con el 20 % del valor agregado. Igualmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestra cómo se apropian todos los años de un enorme excedente de explotación y la Superintendencia de Sociedades presenta los datos de las enormes ganancias. Finalmente, la producción, el valor agregado y los excedentes se concentran en un porcentaje reducido de grandes empresas y capitalistas.

Las desigualdades (brechas) en la riqueza y el ingreso no son un fracaso: el capitalismo colombiano ha sido muy exitoso desde la perspectiva de la lógica de su funcionamiento. El capitalismo no existe para fomentar la igualdad ni reducir la pobreza, el capitalismo existe para hacer ganancias. González podría preguntarles esto a sus compañeros de columnas de opinión en La República, cualquiera se lo explicaría en cinco minutos.

La causa de la desigualdad (las brechas) en todos sus aspectos es el capitalismo. Las desigualdades son inherentes al capitalismo. La existencia de las brechas no es un fracaso para los capitalistas y para el sistema en su conjunto. Quizá podría decirse que es un fracaso para los trabajadores.

González piensa con el deseo. Cree que el papel del Estado es cerrar las brechas, tal como lo cree la Constitución colombiana que afirma que todos somos iguales ante la ley. Plantea que “cualquier modelo de desarrollo tiene que permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y para ello es necesario disminuir las brechas sociales”. Tesde el 10 de marzo de 1871. Días antes Thiers había nombrado a uno de los generales derrotistas al frente de la Guardia Nacional y a un general bonapartista como gobernador militar de París. Con razones para desconfiar de ellos, el pueblo trasladó los cañones a las zonas altas de la ciudad, en el corazón del París popular.

En la noche del 17 al 18 de marzo, la provocadora operación militar secreta urdida por Thiers para apoderarse de los cañones fue el detonante de la insurrección popular, esencialmente espontánea, y, dos semanas después, del inicio de la guerra civil. El mismo día 18 Thiers y su gobierno, así como el gobernador militar Vinoy y el alcalde Ferry huyeron a Versalles y el Comité Central de la Guardia Nacional se instaló en la sede del Ayuntamiento de París. Esta se convertía así de hecho en la de un nuevo poder popular cuyos objetivos y programa estaban todavía por definir. Las elecciones municipales se convocaron sin demora y se celebraron el día 26: con una abstención particularmente marcada en los barrios burgueses, dieron una clara victoria a un campo revolucionario variopinto: republicanos jacobinos (mayoritarios pero por poco), blanquistas y socialistas (miembros de la Internacional o de las cámaras sindicales obreras). Socialmente, la composición era inequívocamente popular: 42 % de obreros, 18 % de empleados, 15 % de periodistas, 15% de profesionales y artistas, 6 % de pequeños patronos (entre ellos un Eugène Pottier, estampador de telas y escritor, autor de la letra de La Internacional). El día 28, ante una concentración multitudinaria, fue proclamada la Comuna, una denominación con evocaciones históricas, especialmente la de la comuna revolucionaria del 10 de agosto de 1792. Junto a la bandera tricolor ondeó la roja, el color del pueblo, bandera de igualdad.

![]()

No hubo tregua para la Comuna, enfrentada desde su primer día a todo tipo de urgencias: las de atender a los reclamos obreros, su «razón de ser» (en palabras del comunero Frankel)… y las impuestas por la guerra de exterminio desatada por Versalles desde los primeros días de abril.