POR BRUCE ROBBINS /

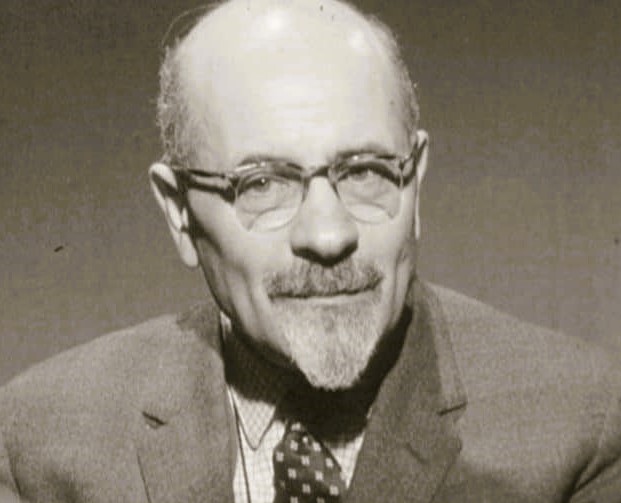

En mayo de 1965, dos años antes de su muerte repentina a causa de un ataque de corazón, Isaac Deutscher habló en un mitin multitudinario contra la guerra en Berkeley, California. En una grabación de su intervención se le oye decir que dejará de lado el tema de Vietnam –que los oradores anteriores habían tratado tan bien– y que en vez de ello hablará de la Guerra Fría, que proporcionaba a los responsables de la política exterior de EE.UU. la coartada política que necesitaban para meterse en ese berenjenal. En su discurso, el ritmo pausado de Deutscher y su ligero acento polaco hacían pensar en un comediante judío, pero en gran medida su tono era grave y su entonación incluso tal vez un poco más sonora de lo necesario. Quizá le preocupaba que el público no se percatara de la relevancia de aquel acontecimiento histórico universal que guardaba relación con tantas otras cuestiones: la Revolución rusa.

Nacido en 1907 en una pequeña aldea polaca, que por entonces formaba parte del moribundo imperio austro-húngaro, Deutscher contaba diez años de edad cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia. Más tarde escribiría la crónica de esa historia con un lujo de detalles increíblemente apasionante, en su monumental biografía en tres tomos de León Trotsky, pero sus preparativos para este trabajo comenzaron con la sensación de que muchas de las cosas sólidas que le rodeaban estaban a punto, o casi, de volatilizarse. Su familia judía ortodoxa era practicante estricta, y de niño (diríase que prodigio) le enviaron a estudiar con un rabino jasídico. A la edad de 13 años, Deutscher fue ordenado rabino a su vez, pero como revela el cautivador apunte biográfico que su mujer y habitual colaboradora, Tamara Deutscher, incluye en The Non-Jewish Jew –una recopilación de los ensayos de Deutscher que acaba de reeditar Verso Books–, su padre, que era impresor, también le heredó su gran pasión, escasamente acorde con la religión, por los escritores alemanes modernos, incluido el poeta Heinrich Heine. Si escribes en polaco, le advirtió repetidamente su progenitor, nadie te entenderá más allá de Auschwitz. En aquel entonces, Auschwitz no era más que el nombre de una ciudad cercana.

En noviembre de 1918, la primera semana de la independencia de Polonia trajo a la región en que vivían los Deutscher no uno, sino tres pogromos. Sin embargo, ahora que Polonia y otras naciones nuevas emergían de las ruinas de imperios destrozados al final de la primera guerra mundial, el joven Deutscher se convirtió en algo así como un patriota polaco. A los 14 años repudió el judaísmo de su familia calificándolo de vestigio del feudalismo. A los 16 comenzó a publicar poesía en polaco, influida por el misticismo judío y el romanticismo polaco, y tradujo poemas en alemán, yidish, hebreo y latín al polaco. A los 20 años ingresó en el Partido Comunista Polaco.

En 1931, el partido envió a Deutscher a la Rusia soviética para informar de los resultados económicos del primer plan quinquenal. Se enteró de más cosas sobre la trayectoria de la revolución que lo que el partido veía con buenos ojos que supiera. Más o menos un año después fue expulsado por “desviaciones democráticas”, entre otras cosas por su negativa a tratar a la socialdemocracia occidental como un equivalente moral del nazismo. Obtuvo un empleo en un periódico judío en Polonia y, en abril de 1939 lo enviaron a Londres, donde se puso a aprender inglés. El traslado le salvó la vida, pues los nazis invadieron Polonia unos cinco meses después; Deutscher no volvió a ver a sus padres nunca más.

El exilio marcó el fin de la etapa europeo-oriental de la carrera de Deutscher, pero este no dejó que marcara su pensamiento. En su opinión, echaba sus raíces –y lo decía con orgullo– en la tradición de Spinoza, Heine, Marx, Luxemburgo, Trotsky y Freud, los “judíos no judíos” de los que habla en el ensayo que da el título a la recopilación recién editada. También tenía raíces en el internacionalismo de izquierda, una tradición que le proporcionó un hogar dondequiera que viviera. Los compromisos políticos de Deutscher y su experiencia en el PCP también le infundieron como activista la idea de que el sentido de la oportunidad era por lo menos igual de importante que los principios, una idea que relativizó sutilmente sus juicios y que determinó claramente todo lo que iba a escribir, ya fuera en la prensa como comentarista rusoparlante sobre el Kremlin, ya en su crítica política o las obras históricas que más tarde le harían famoso.

Aunque en Inglaterra fue bien recibido, Deutscher permaneció ajeno al mundo de la universidad inglesa. A diferencia de muchos de sus coetáneos de izquierda, escribió sus voluminosos libros, ricamente documentados, sobre Trotsky y Stalin sin la comodidad de un cargo académico. Las posibilidades de Deutscher de obtener un puesto en la universidad y un ingreso estable fueron desbaratadas nada menos que por Isaiah Berlin, según cuenta Michael Ignatieff en su biografía del filósofo e historiador de las ideas ruso-británico, cuya opinión razonada cuando le consultaron sobre la posible contratación de Deutscher fue: por encima de mi cadáver. Tal vez esto se debiera a divergencias políticas, o quizá fue el resultado de una reseña mordaz sobre Berlin que Deutscher había publicado algunos años antes. Una vez Deutscher quedó descartado, Berlin insistió en que su evaluación no había sido decisiva, pero esta afirmación no resistió un análisis minucioso. El nombre de Deutscher también figuraba en la lista de simpatizantes comunistas que George Orwell entregó en secreto al ministerio de Exteriores británico en 1949, el año en que se publicó la biografía de Stalin escrita por Deutscher.

En Components of the National Culture (1968), Perry Anderson sostuvo que algunos de los intelectuales más influyentes que huyeron a Gran Bretaña de la violencia política en el continente –personas como Berlin, Karl Popper, Bronislaw Malinowski, Melanie Klein y Ludwig Wittgenstein– tenían afinidades electivas con la tradición británica –muy alejada de la experiencia continental– de la continuidad no violenta y la estabilidad social relativa. Una vez establecidos en Gran Bretaña, dijo Anderson, reforzaron y extendieron esta tradición, haciendo que Gran Bretaña fuera todavía más conservadora.

En opinión de Anderson, Deutscher fue la excepción más destacada de esta “emigración blanca”. Tal vez debido a la idiosincrasia de su radicalismo –que no encajaba en la política comunista o socialdemócrata británica–, Deutscher fue ninguneado por el mundo académico de la isla. O quizá esto se debiera a su independencia intelectual, su olfato periodístico y su estilo polémico, que no era compatible con la cultura universitaria enclaustrada y a veces aburrida de Inglaterra. En cualquier caso, Anderson nunca dejó de prestarle atención, y de hecho quien busque pruebas de la influencia intelectual de Deutscher no tiene más que contemplar los brillantes logros de Anderson como historiador y analista político.

Al igual que Deutscher, Anderson demostró con los años ser un erudito políglota; del mismo modo que aquel, no reconoce a ninguna autoridad por encima o más allá de lo que Gregory Elliott llama, en su libro sobre Anderson, “el implacable laboratorio de la historia”. Ambos fueron arrastrados al “universalismo olímpico” de Marx y Engels, aunque quizá no del mismo modo.

Anderson contó una anécdota que sugiere una pequeña pero significativa diferencia entre ambos. En la década de 1960, Anderson manifestó su indignación por la falta de dinamismo político de Inglaterra. ¿Por qué, preguntó, Francia podía alardear de tantas revoluciones, mientras que la Inglaterra moderna no había conocido ninguna? En un prólogo al volumen en que se ha reeditado Components, recordó que Deutscher le comunicó que no podía aprobar sin más la negación por parte de Anderson de las posibilidades políticas sobre el terreno, por imperfectas que pudieran ser. Tomando prestada una expresión de la negativa de Rosa Luxemburgo a apoyar la independencia de Polonia antes de la primera guerra mundial, Deutscher dijo que la postura de Anderson adolecía de “nihilismo nacional”.

Al oponerse al nihilismo incluso en el terreno del nacionalismo, al que no era proclive, Deutscher transmitía cierta sabiduría práctica, una sabiduría destinada en particular a quienes trataran de mantener el compromiso político más allá del entusiasmo embriagador de la juventud. Juzgar la política cotidiana en función del elevado listón de la revolución es condenarse a la desesperación, o por lo menos a la apatía. También puede ser contraproducente aplicar con calzador un conjunto de criterios abstractos a una comunidad que, aun siendo receptiva a los objetivos de una política, se siente confusa o alienada por el lenguaje con el que se persiguen dichos objetivos. Como revolucionario inveterado, Deutscher estaba bien pertrechado para insistir en que existen otros caminos hacia la justicia social.

A diferencia de los críticos de la Rusia soviética más ensalzados en Occidente, Deutscher no fue un liberal. Era un firme defensor de la democracia y sus objeciones al régimen soviético coincidían en parte con las consabidas objeciones liberales, pero una de las cosas que apreciaba en Trotsky era la firme convicción de este de que, a pesar del atraso social y económico de Rusia, los revolucionarios rusos en 1917 no debían aspirar a un gobierno liberal que mantuviera intacta la propiedad privada. En vez de ello, como alegó Trotsky, creía que la revolución podía saltarse la etapa constitucional en su intento de satisfacer las demandas materiales y de los obreros y campesinos.

Por supuesto, nadie que reflexione sobre lo que finalmente ocurriría con la revolución bajo Stalin concluirá probablemente que esta cuestión se ha resuelto dando la razón a Trotsky. ¿Estaba Rusia demasiado atrasada para tumbar el capitalismo liberal? Y para concretar más, un sistema constitucional que protegiera los derechos de la burguesía ¿habría creado los obstáculos necesarios para impedir el terror que se produjo una vez Stalin consolidó su poder? El propio Trotsky cambiaría de opinión sobre estas cuestiones y Deutscher –cosa que le honra– no pretendió que poseyera un conocimiento mayor o privilegiado.

Las preguntas abiertas formuladas por Deutscher sobre el curso ulterior de la Revolución rusa –una revolución de la que nunca renegó– también ayudan a explicar su extraordinaria generosidad moral, cabría decir incluso la calidad tolstoyana de su obra histórica. La defensa estridente era algo de lo que al parecer Deutscher podía prescindir. Cada frase que escribió como historiador denotaba algo, aunque fuera muy vago, de un continuo debate consigo mismo.

Esto era así incluso cuando escribió sobre Stalin, y tal vez fuera esta una razón por la que muchos encontraron que su biografía de Stalin era tan desconcertante. Stalin había ordenado el asesinato de Trotsky, además de tantas otras personas, y en manos de Deutscher, Stalin es un monstruo, pero no sencillamente un monstruo, y Deutscher trató de comprender los motivos de Stalin. “No hace falta dar por hecho que actuó por pura crueldad o sed de poder”, escribió Deutscher en la biografía. “Tal vez halló el dudoso amparo en la convicción sincera de que lo que hacía servía a los intereses de la revolución y de que él era el único que interpretaba correctamente esos intereses”. Esto no supuso nunca una defensa de Stalin, sino más bien un argumento de que incluso sus actos más atroces no se situaban fuera de toda posibilidad de una explicación histórica. Colocarlos fuera de toda explicación histórica sería pretender que la revolución no encerraba sus propias contradicciones, que eran anteriores al periodo de dictadura monomaniaca de Stalin y (como Deutscher no dejó de señalar) también marcaron la carrera política de Trotsky.

Podría parecer que aceptar la existencia de estas contradicciones –contradicciones que Deutscher creía inherentes al alma misma del revolucionarismo de izquierda en general y de la Revolución rusa en particular– le llevaría a optar por el fatalismo. Sin embargo, de alguna manera no lo hizo. Deutscher fue capaz de sacar a la luz muy claramente esas contradicciones (y vivir una vida fuera del Partido Comunista) sin abandonar la esperanza en la propia revolución, tanto en Rusia como a escala planetaria, un objetivo que debía seguir sacando fuerza de los triunfos iniciales de 1917. Había que recordar a los pueblos de Occidente, pensaba Deutscher, que cuando los rusos combatieron a los nazis en la segunda guerra mundial, no solo lo hicieron animados por el mero patriotismo, sino que participaban en “una batalla por la existencia del movimiento obrero”. Había que recordar al público que le escuchaba en Berkeley en 1965 que la amenaza de agresión de la Unión Soviética, que supuestamente justificaba la misión de EE UU en Vietnam en plena guerra fría, era desde su punto de vista ridícula. No había equilibrio de poder entre EE UU y la URSS: uno era una superpotencia, mientras que la otra había surgido de la segunda guerra mundial “postrada y desangrada”.

Ahora el pueblo ruso trataba de sacudirse de encima esa pesadilla junto con el recuerdo de Stalin. Los progresistas de Occidente tenían la obligación de ayudarle. Esto suponía contemplar la guerra fría no solo desde el punto de vista occidental, sino también desde el del Este. La guerra de Vietnam exacerbaba la guerra fría, contribuyendo así a empeorar la vida en Rusia. Lo que Deutscher estaba tratando de ofrecer a la muchedumbre de manifestantes contrarios a la guerra en 1965 era una defensa centrada en Rusia frente a la guerra de Vietnam. Casi seguro que no era lo que el público estaba esperando oír, pero de alguna manera era al mismo tiempo inspirador políticamente y refrescante por su independencia con respecto a la simple dualidad moral en que parecía moverse el movimiento antiguerra.

En 1903, en el Congreso de Bruselas en que bolcheviques y mencheviques pusieron de manifiesto por primera vez sus divergencias, Trotsky pronunció uno de los raros discursos en que se calificó a sí mismo de judío. Lo hizo con el fin de manifestarse con autoridad personal en contra del Bund judío, que reclamaba el derecho a la “autonomía cultural”, incluida la capacidad de elegir su propio órgano de gobierno y definir su propia política con respecto a la población judía. Por supuesto que los judíos debían tener el derecho a ser educados en yidish, explicó Trotsky, pero ¿cómo podía el socialismo –que pretendía superar las barreras que dividían a los países, las religiones y las nacionalidades– contribuir a erigir sus propias barreras frente a esta visión de emancipación universal?

Deutscher se había criado en el corazón mismo de la cultura yidish en la zona polaca del Imperio Austro-Húngaro y había desempeñado un papel activo y creativo en ella. En su opinión, el yidish era una lengua y una cultura que siempre había estado enraizada en el movimiento obrero. Al igual que Trotsky, solía considerarse primero un revolucionario y solo en segundo lugar un judío. Pero Deutscher también se consideraba un judío, y de una manera que propone una variación en torno a la cuestión formulada en el ensayo de Anderson: ¿Cuáles son los componentes de la identidad judía?

Como indica el título de su recopilación, le idea de Deutscher sobre la identidad judía está completamente desconectada de la religión judía. Siendo adulto proclamó su ateísmo sin apología al no hallar ninguna virtud en el jasidismo de su juventud y al calificar de kafkiana “la aspiración de moda entre los judíos occidentales de volver al siglo XVI”. No obstante, su laicismo no era únicamente negativo; también tenía un sentido positivo, activo, emancipatorio y sobre todo sociable. Para los judíos, suponía un gesto de confianza en los gentiles de su entorno, confianza en que ellos y los progresistas no judíos podían hacer causa común y compartir sus victorias.

Desde esta visión positiva, humanista, del laicismo, Deutscher afirmó que la identidad judía no podía implicar jamás el control judío sobre un territorio. “No tengo nada en común con los judíos, digamos, de Mea Shearim /1 ”, declaró, “ni con cualquier clase de nacionalistas israelíes”. La obsolescencia del Estado-nación había quedado demostrada en la matanza sin sentido de la primera guerra mundial. De ahí que a su juicio la creación de Israel encerraba una terrible ironía: los judíos estaban invirtiendo en un Estado-nación justo cuando este había entrado en lo que Deutscher creía (prematuramente) que era una fase de declive terminal.

Y ¿qué decir del Holocausto, que bien podría haber resquebrajado la confianza de Deutscher en la posibilidad de que los judíos hicieran causa común con el mundo de los gentiles? Aunque partió su vida más o menos en dos, el Holocausto no le llevó a desertar del bando de los laicos militantes y de los creyentes en la modernidad. Los nazis fueron después de todo la razón por la que la cultura judía de Europa Oriental en que se había criado había dejado de existir. Sin embargo, cuando Deutscher habla de esta cultura, menciona una conversación que mantuvo con el satírico yidish Moshe Nadir en la década de 1920. Nadir ya predecía entonces que el yidish dejaría de hablarse en el futuro, tal vez por el hecho de que los judíos, ahora felizmente asimilados, acabarían hablando polaco o ruso. Nadir contemplaba ese día con indiferencia, porque cuando el yidish se convirtiera en una lengua muerta como el latín, sus sátiras se leerían como a los clásicos, a la par que Horacio y Ovidio.

Al invocar esa antigua broma de Nadir, Deutscher parecía decir que la cultura yidish, que los nazis habían exterminado, habría sucumbido de todos modos bajo el peso de una historia que era al tiempo despiadada y progresista. Lo que había que lamentar, por tanto, no era la cultura, sino las vidas que habían desaparecido en las inmensas fauces de la segunda guerra mundial. En cuanto a la propia historia, que siempre había imaginado compartida entre judíos y no judíos, siguió confiando en que, a pesar de sus brutalidades, la humanidad saldría mejor parada. Una de las cualidades menos obvias que atribuye a la línea de los “judíos no judíos”, que iba de Spinoza a Freud, era el optimismo. Sí, consideraba que Freud también era un optimista.

Si Deutscher hubiera ido a Nueva York en vez de Londres, su izquierdismo antiestalinista, su brío literario y su viveza en el debate le habrían abierto sin duda las puertas de los círculos tertulianos de la intelectualidad neoyorquina. Trotsky tenía allí admiradores y Deutscher les hizo un par de visitas. No obstante, su permanencia en ese mundo tal vez hubiera exigido alguna negociación entre esa multitud rencorosa. Como muestran estos ensayos, Deutscher no se cortaba a la hora de manifestar su desprecio por los intelectuales judíos de Occidente, que en su opinión se habían vuelto conservadores durante la guerra fría, convertidos en campeones del llamado “estilo de vida” liberal de Gran Bretaña y EE UU, y también se habría sentido incómodo con quienes habían renunciado a los impulsos universalistas radicales de la cultura judía a favor de una visión más particularista.

Para Deutscher, las diferencias geográficas y de clase entre los judíos eran suficientemente profundas para que viera con escepticismo la idea de una “comunidad judía” existente o que podía surgir a medida que se desvaneciera la observancia religiosa. Durante su vida, la historia de la persecución todavía no había sustituido del todo al judaísmo en el núcleo de la identidad judía occidental, pero su propia concepción de la identidad judía estaba centrada en el Holocausto, tal vez inevitablemente. “Soy judío”, dice en un texto que comenta el Holocausto, “porque siento la tragedia judía como mi propia tragedia.” Fue el Holocausto el que llevó a Deutscher a inclinarse hacia el sionismo, aunque solo fuera ligeramente. “Si en vez de rebatir el sionismo en los años veinte y treinta”, escribió, “hubiera urgido a los judíos europeos a irse a Palestina, podría haber salvado algunas de las vidas que después fueron exterminadas en las cámaras de gas hitlerianas.” Pero incluso en esta tesitura tiene cuidado de dejar clara su aversión a toda forma de nacionalismo judío: “Sin embargo, ni siquiera ahora soy sionista.”

El libro contiene dos versiones de una famosa parábola de la fundación de Israel en la estela del Holocausto, una parábola que a veces es todo lo que la gente recuerda de Deutscher. En la primera versión, que data de 1954, un hombre salta de un barco en llamas a una balsa. Lo que quería señalar Deutscher es que todo Estado nacional no es más que una balsa, una solución temporal que no debería convertirse en un programa permanente (nacionalista), como parecía hacer Israel. En la segunda versión, de 1967, escrita en respuesta a la guerra de los seis días, el hombre salta de un edificio en llamas y sobrevive, pero aterriza sobre una persona que estaba en la acera (que representa, por supuesto, a los palestinos) y le rompe brazos y piernas. “Si ambos se comportaran racionalmente”, comenta Deutscher, “no acabarían siendo enemigos”. Pero no prevalece la racionalidad.

El hombre herido culpa al otro de su miseria y jura que le hará pagar por ello. El otro, temeroso de la venganza del lisiado, le insulta, lo patea y lo golpea cada vez que se encuentran. El hombre apaleado vuelve a jurar venganza y de nuevo recibe puñetazos y patadas.

Imagino que no muchos estarán del todo satisfechos con esta parábola. Sin embargo, ofrece una alternativa interesante a la idea de la colonización y no hizo que Deutscher dejara de criticar duramente a Israel, recordando a sus lectores que David Ben-Gurión calificó a los judíos no sionistas de “cosmopolitas desarraigados”, que era el eufemismo favorito de Stalin para referirse a los bolcheviques judíos que eliminó. Según el comentario de Deutscher sobre la guerra árabe-israelí de 1967, escrita dos meses antes de su muerte, en la “victoria” de Israel veía una profecía del desastre y en Moshe Dayan una especie de vicemariscal Nguyen Cao Ky, el entonces títere favorito de EE UU en Vietnam. Tampoco hizo que dejara de criticar la colusión de Israel con la política exterior de EE UU durante la guerra fría y su negativa a comportarse como un vecino con sus vecinos. El futuro de Israel depende, a juicio de Deutscher, de la capacidad de los israelíes “para encontrar un lenguaje común con los pueblos que les rodean”.

Deutscher no pregonaba fanáticamente la coherencia con los principios, sino que para él esta incoherencia se plasmaba de alguna manera en la política. Como historiador, creía que el sentido de la oportunidad siempre importaba, especialmente a la hora de formular la propia visión del mundo. Comprendió perfectamente el caos que describió tan bien después de 1917, cuando Trotsky adoptó las posiciones de Lenin (como la necesidad de la disciplina absoluta en el seno del partido) y Lenin adoptó las de Trotsky (como la necesidad de la Nueva Política Económica), y todo se movía con demasiada rapidez para que alguien se diera cuenta. La política, para Deutscher, implicaba en última instancia esta clase de flexibilidad de principios, una visión de la acción política que entendía que los compromisos de uno y sus condiciones se hallaban en mutua dependencia. Nada, ni siquiera la política, podía colocarse al margen del caos y la incertidumbre de la historia.

Como escribió Deutscher en el último ensayo de la recopilación, el Holocausto fue el único acontecimiento que trascendía toda explicación histórica. Al historizar su internacionalismo, cambió de opinión sobre su antisionismo programático, pero sin convertirse en sionista. Esto no alteró su profunda convicción de que, para los judíos, como para todo el mundo, la historia no reclama la pureza de una utopía etnocéntrica, ni cualquier clase de utopía en este sentido. En vez de ello, la historia reclama de nosotros la dura labor de cambio en el seno de las naciones en que vivimos y con los vecinos que nos ha tocado convivir. Esto también requiere prestar mucha atención al sentido de la oportunidad.

Notas:

1/ Mea Shearim es un barrio de Jerusalén habitado exclusivamente por judíos ultraortodoxos que prohíbe el acceso a las mujeres que no vayan vestidas “decentemente”. n.d.t.

Viento Sur