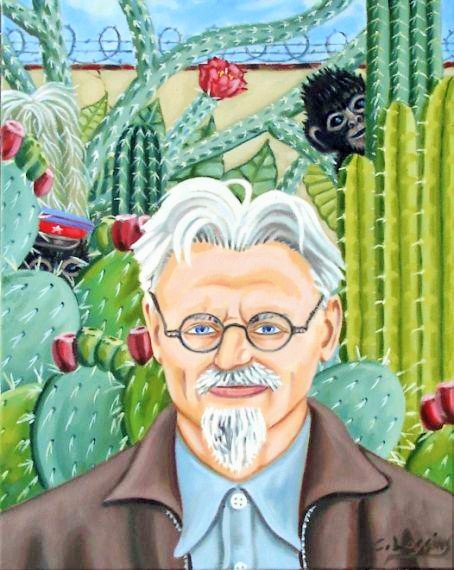

POR FERNANDO BUEN ABAD DOMÍNGUEZ

Donald Trump intoxicó al mundo con torrentes “nuevos” de odio propio y ajeno, destilado por él y sus esbirros e inyectado con las aberraciones que él piensa y hace. Intoxicó, en tiempo récord, al planeta con amenazas, sanciones e injurias de todo pelaje. Ensució los imaginarios con su palabrerío soez de mafioso inmobiliario, ignorante y petulante. Cada una de sus “ideas” hiede nazifascismo. ¿Es un plan de “guerra cognitiva”? ¿Será esto obra de sus asesores de “imagen”?

Es odio disfrazado de “revolución cultural” que se vuelve nazifascista y culpa a los pobres y a los inmigrantes de las crisis sociales y económicas, provocadas por el propio neoliberalismo, mientras refuerza las estructuras de privilegio de las élites. Artimaña para distorsionar el conflicto de clases y presentarlo como odio horizontal entre sectores de la clase trabajadora. Ese odio de Trump, abigarrado y multifacético, con retóricas de identidad narcisista, proyecta amenazas y jerarquías simbólicas venenosas para perpetuar la hegemonía capitalista.

![]()

Tal odio que supura Trump proviene de una mentalidad que se autoerotiza con arrogancias mercantiles, fanatismo e individualismo fermentados entre mercaderes de estilo confrontacional y provocador. Trump disfruta su lenguaje de odio siempre ofensivo, racista, misógino o xenófobo, especialmente contra los “inmigrantes” a quienes estigmatiza con apodos despectivos y acusaciones de “violadores” y “criminales”.

Es un odio rentable para imponer restricciones a ciudadanos de múltiples países y separar a familias en las fronteras sometiéndolas a condiciones inhumanas, como las de los centros de detención. Odio rentable hasta para retirarse del Acuerdo de París y contra la ciencia climática. Odio incluso contra las instituciones democráticas burguesas.

Odio y narcisismo empecinado en atribuirse éxitos inexistentes, mientras rinde pleitesía a sus amigos supremacistas blancos que odian, como él, al multiculturalismo. Odio atesorado por sus mafias de clase, infestadas con el na cionalismo empresarial del “América primero”. Es odio con estilo personal de magnate caprichoso en franca ruptura con los principios de la democracia burguesa, odio macerado a lo largo de su carrera empresarial y su retórica exagerada hinchada con desprecio.

Además, odio hacia ciertas organizaciones internacionales y países con los que sostiene dependencias económicas clave. Odio a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Odio a China, acusándola de prácticas comerciales desleales y de ser responsable de la propagación del Covid-19. Odio incluso contra Meryl Streep, a quien insultó calificándola de “sobrevalorada” tras sus críticas en los Globos de Oro.

Se trata, pues de un odiador serial que mezcla sus perversiones personales, sus manías empresariales mafiosas y conveniencias polarizadoras para sumar seguidores a quienes engaña con palabrerío de justiciero defensor de los intereses del “sistema”, siempre y cuando le deje ganancias. Un análisis semiótico del odio de clase que expresa Trump hacia los sectores populares debe explorar también las fuentes ideológicas que alimentan cierta semántica del poder y sus retóricas deleznables en el marco de un desprecio social realmente inaceptable. Aunque no se lo puede (o se lo quiere) condenar judicialmente, su palabrerío permite analizarlo desde una perspectiva ética para sancionarlo moralmente.

Desde una óptica semiótica crítica, es evidente que el odio que Trump segrega es incluso altamente tóxico para su propio clan mercenario porque busca afirmarse como baluarte de admiración burguesa y poder represivo capaz de eclipsar el ego de sus compinches y eso es ciertamente peligroso para ellos y para sus pueblos.

Hay que ver el espectáculo macabro entre los egos de mafias en Chicago entrados los albores del siglo XX. Porque es odio de clase que sale de una dictadura ideológica inventada para perpetuar las jerarquías económicas individualistas más aberrantes. Es la moral del amo erigida como fanatismo de méritos personales para despreciar a quienes no encajan en el ideal capitalista, odio contra las clases trabajadoras, contra los inmigrantes y los sectores empobrecidos.

![]()

Fábrica de “sentido” para odiar al otro y reforzar una identidad de plutócratas con desprecio hacia los pueblos, especialmente si desarrollan pensamiento crítico y organización transformadora. Es odio de clase que Trump exuda, como si fuese un triunfo moral, para exacerbar un retroceso civilizatorio abrumador parido por la extrema derecha.

Esa práctica de infestar con odio a las sociedades, bajo el disfraz de una “revolución cultural”, tiene consecuencias inimaginablemente peligrosas, en especial cuando ese odio responde a intereses de la industria militar, las mafias bancarias y las jaurías mediáticas, represores todos que se ocultan tras un discurso de “libertad” o “democracia”. Ese odio burgués disfrazado de “revolución cultural” no es otra cosa que la explotación económica que maquilla las contradicciones del capitalismo.

Es odio destilado desde las élites que impregnan a los pueblos “valores” de casta criminal como ejemplo edificante del individualismo extremo, del culto al consumismo y la competencia feroz. Odio institucionalizado para justificar medidas autoritarias, para la deshumanización y la pérdida de solidaridad. Para desorganizarnos y desmoralizarnos, para destruir los lazos de solidaridad.

Hay que desentrañar, semióticamente el modo en que Trump inyecta odio como herramienta para dividir, alienar?? del estalinismo.

Podríamos afirmar que la tercera dimensión del estudio del estalinismo es la internacional. Se ha insistido poco en la enorme responsabilidad del reformismo en frenar, cuando no en aplastar, los intentos de extensión de la revolución social a los países desarrollados, en particular a Europa Central y muy especialmente a Alemania, y su consiguiente repercusión en el ahogamiento material y político de la URSS. Sin duda la derrota del Octubre alemán de 1923 marcó un punto de inflexión, desmoralizó enormemente y hundió las expectativas de la clase trabajadora rusa, algo que en buena medida marcará el debilitamiento de la base social a la que se dirigía la Oposición de Izquierdas en la URSS. A finales de los años 20 y principios de los 30, la comprensión del papel híbrido e inestable que jugará la Unión Soviética en la política internacional y la conexión entre las políticas internas y la política exterior de la burocracia soviética y su control sobre el movimiento comunista oficial jugarán un papel destacado en el análisis de Trotsky.

A menudo las políticas conservadoras ante el campesinado acomodado y los nuevos ricos de la NEP en el plano interno se acompañarán de un obstruccionismo, cuando no de un bloqueo, de potencialidades revolucionarias en el exterior (huelga general británica de 1926 o aplastamiento del movimiento comunista en China por su subordinación al Kuomintang en 1927), así como el voluntarismo faraónico de la colectivización forzosa y la industrialización acelerada se acompañarán de un giro ultraizquierdista y sectario (cuyo máximo exponente fue la conocida política del “socialfascismo” en relación con la socialdemocracia, en particular en Alemania, con resultados de sobra conocidos)… y, ante la amenaza hitlerista, un nuevo viraje diplomático de 180 grados en pos de una alianza con Francia e Inglaterra en el marco de los gobiernos de Frente Popular (con el coste de sacrificar revoluciones en curso —España, 1936-37— o en gestación —Francia, julio-septiembre del 36—) y el frenesí de los procesos farsa y el terror concentracionario en la URSS… Dinámicas que sin duda continuarán tras la muerte de Trotsky y se acentuarán durante el reparto del mundo de Yalta con una auténtica apoteosis de la razón de Estado estaliniana —saboteando abiertamente procesos revolucionarios en China, Grecia y Yugoeslavia (la ruptura ulterior con el titismo y el maoísmo hunde sus raíces en estos acontecimientos)… e imponiendo dinámicas de unidad nacional con la burguesía en Francia e Italia—.

La explicación de Trotsky es que el rol conservador de la burocracia soviética en política internacional expresaba un equilibrio inestable en el que, por un lado, buscaba conservar su monopolio del poder político en la URSS —base, por lo demás, de sus privilegios materiales— a costa de la clase obrera soviética evitando que otras revoluciones la desbancaran, sin perder, no obstante, su influencia sobre el movimiento obrero internacional. Por otro, la burocracia estaliniana, que debía en parte su poder a la expropiación de la burguesía, pero sobre todo al bloqueo de la transición al socialismo iniciada en 1917, tampoco podía perpetuar sus privilegios de origen político y convertirse en una clase social nueva sin restaurar el capitalismo, ni podía desentenderse completamente de la suerte del movimiento obrero internacional, fuente de un enorme poder diplomático y prestigio político. Por consiguiente, dirá Trotsky, el destino de la URSS y de la burocracia en el poder depende del desenlace de la lucha de clases a nivel internacional: todo avance de la revolución mundial la desestabilizará y permitirá un ascenso obrero en la URSS (“revolución política” será la fórmula que utilizará); todo retroceso reforzará al imperialismo, despolitizará al proletariado soviético, contribuirá a la cristalización y a la autonomización de la casta burocrática, pero ésta no se transformará plenamente en una nueva clase propietaria sin una restauración del capitalismo y el consiguiente retorno a la propiedad privada de los medios de producción, una hipótesis que Trotsky no dejó de contemplar desde el principio y que efectivamente se materializará a partir de 1990.

La apuesta de Trotsky (que en algunos aspectos suponía una autocrítica implícita y hasta explícita de su política en el poder entre 1919 y 1921) será una industrialización progresiva, la restauración de la democracia soviética, el pluripartidismo, la plena libertad de expresión, organización y crítica; la autonomía de los sindicatos en relación con el Estado y una política de apoyo a la revolución a nivel internacional en el marco de la lucha por derrocar a la dictadura policial-concentracionaria estaliniana. Que sus seguidores (Broué contabiliza hasta 30.000 militantes en la URSS) fueran derrotados y en su mayor parte físicamente exterminados no significa que no tuvieran razón. Su combate, y el holocausto que sabían que les depararía en los campos, fue en nombre del futuro de la revolución mundial y por impedir la amalgama entre el ideal comunista de una vida nueva en un mundo justo y habitable y la catástrofe política y moral del estalinismo. Su sacrificio no fue en balde. Porque fueron, somos.

El último combate de Trotsky

La conclusión lógica de los análisis de Trotsky será la necesidad de transformarlos en proyecto político, de convertir el programa de la democracia socialista en militancia y organización. Tras largos años de lucha de ideas por cambiar la orientación de la Internacional Comunista, con la catástrofe alemana de abril de 1933 la Oposición de Izquierdas Internacional concluyó que aquélla no sobreviviría y que había que construir una nueva internacional ante el peligro de hundimiento total del movimiento obrero en general y del comunista en particular. Las ideas no vivían en los libros sino en la intervención colectiva sobre la realidad. Sabían que si no se extendía la revolución a los principales países capitalistas y se restauraba la democracia soviética en la URSS, tarde o temprano, el entonces todopoderoso “socialismo en un solo país” conduciría a la restauración capitalista.

A diferencia de las anteriores, desarrolladas gracias a victorias de la izquierda, la Cuarta Internacional se fundó en un contexto catastrófico: la consolidación del estalinismo y la llegada de Hitler al poder. La comprensión de ambos fenómenos y la defensa de un programa de acción realista que los podría haber derrotado es su razón de ser. Estos acontecimientos han traumatizado a franjas enteras de trabajadores de todo el mundo y pesan aún como una losa hasta el día de hoy. La idea de que el fascismo fue “irresistible”; que la revolución es un salto al vacío que conduce a la dictadura; que no hay democracia fuera del capitalismo; que hace falta moderación y consenso en las demandas sociales para no “provocar” a la derecha… son prejuicios extendidos entre las mayorías populares que votan a la izquierda main stream, inclusive entre sectores combativos. No obstante, si bien es cierto que subestimó la profundidad de las derrotas y el ingrediente consensual ligado al empuje desarrollista y nacionalista del apogeo estaliniano, Trotsky partía de la hipótesis de que una nueva guerra mundial podría conducir al hundimiento del estalinismo (quizás en una analogía algo forzada con el caso de la guerra franco-prusiana de 1870, la caída del bonapartismo y la Comuna de París) y a un relanzamiento de la revolución en diversas zonas del mundo.

En ese contexto, cuando la fuerza propulsora de la Revolución de Octubre todavía seguía operando en lo más profundo de las clases populares, una pequeña organizac y desviar las luchas populares, y cómo, en contraposición, se puede construir una praxis revolucionaria basada en la solidaridad, la conciencia de clase y la emancipación colectiva.

![]()

Ese odio de Trump no es un fenómeno espontáneo ni aislado, es expresión de la lucha de clases. Odio disfrazado de “revolución cultural” para mantener el control social, en una guerra contra toda transformación que surge de la organización revolucionaria de las bases. Guerra ideológica para combatir los programas políticos populares contra la burguesía.

Para nosotros es crucial una semiótica crítica del odio burgués, pero que sea capaz de recuperar el espíritu emancipador de las revoluciones basadas en la lucha real de los pueblos por la justicia social, la solidaridad y la superación de las contradicciones del sistema capitalista. Porque neutralizar y combatir el odio de Trump no puede provenir de la imitación, sino desde una praxis que dignifique la vida y combata las raíces estructurales eco nómicas e ideológicas de la desigualdad. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Está muy claro.

La Jornada, México.