POR GILBERTO LOPES /

¡Negro tonto! ¿Acaso crees que hay bastantes yanquis en el mundo para ganar a los blancos?, le preguntó su madre.

Loosh estaba convencido de que sí, de que venían a liberarlos, que ya estaban llegando.

–¿Quieres decir que nos van a liberar a todos? ¿Vamos a ser todos libres?

–¡Sí! ¡El general Sherman va a barrer la Tierra y toda la raza será libre!

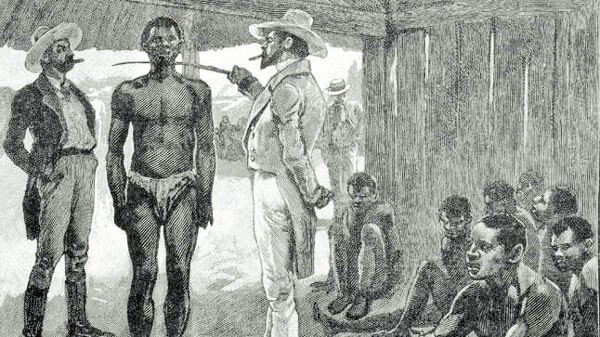

Eran los años 60 (del siglo XIX), los cuatro años en los que la guerra civil asoló los Estados Unidos, entre abril de 1861 y abril de 1865.

Ya venían a liberarlos. Loosh los había visto al final de la carretera, en Misisipi. Vicksburg había caído después de casi dos meses de sitio, en julio de 1863. En la orilla del río.

Al día siguiente hacía calor. El coronel Sartoris estaba sentado en mangas de camisa y calcetines, con los pies sobre la baranda del porche, cuando los vieron venir. Hacía calor y las casacas azules parecían aún más calientes. Venían de prisa. Lo andaban buscando y el coronel los esperó con calma. Querían saber donde vivía el coronel John Sartoris.

Loosh salía de su cabaña, con un hatillo al hombro.

¡Loosh!, dijo la abuela, ¿te marchas tú también? –Sí, me voy. Me han liberado, el ángel de dios me va a guiar al Jordán, ya no soy de John Sartoris, solo soy mío y de mi dios. Y siguió su camino, liberado.

–¡No te vayas tú, Philadelphy! ¿No sabes que solo te lleva a la miseria y al hambre?

–Lo sé. Lo que le han dicho no puede ser verdad. Pero es mi marido, tengo que ir con él.

Sartoris había escapado.

Quedaban el cañón y las piezas de hierro del mosquete, cuando encontraron las cenizas de la casa. Habían arrancado el portón y todo. Salieron a la carretera y viajaron seis días.

Entonces los vieron… Una nube de polvo que se movía despacio. Demasiado despacio para que fueran hombres a caballo. Una casa quemada, como la de ellos: tres chimeneas de pie, sobre un montón de cenizas, y una mujer blanca con un niño, que los miraban desde una cabaña, que estaba detrás.

Siguieron. Las casas y las desmotadoras de algodón quemadas, las cercas derribadas y las mujeres y niños blancos (no vimos nunca un solo negro) mirándonos desde las cabañas de los negros, donde vivían ahora.

–Pobre gente, decía la abuela.

Durmieron en la carreta. De pronto, escucharon. Venían por la carretera. Parecían unos cincuenta. Oímos sus pasos apresurados y una especie de murmullo. De pronto empecé a olerlos. ¡Negros!

Después salió el sol y seguimos.

–¡Vamos!, dijo el primo Denny. Vamos a oír lo de los negros en el río.

Empezaron a pasar por la carretera mientras seguían ardiendo las casas. Imposible contarlos. Llevaban a cuestas a niños, a hombres y mujeres viejas, que no podían andar, hombres y mujeres que deberían estar en casa esperando la muerte. Iban cantando. Su sueño era cruzar el río Jordán.

–Eso era lo que dijo Loosh, recordó la abuela. Que el general Sherman los iba a llevar al Jordán.

Esos negros no son yanquis, dijo. Las mujeres no sabían todavía si eran viudas y si habían perdido a sus hijos. Van a volar el puente, cuando lo haya cruzado el ejército. Nadie sabe qué harán entones.

Salimos a oírlos otra vez.

–¿Los oyes?, me preguntó. Los pudimos oír de nuevo. Los pasos apresurados, como si fueran cantando a susurros, pasando apresuradamente ante el portón. Es el tercer grupo esta noche.

Cuando salió el sol ya estábamos de camino. Empezamos a ver el polvo casi enseguida y pareció que casi podía olerlos. Aparecían solos, o en familias, entre los bosques, a nuestro lado, por delante, o atrás. Como una ola ocultando la carretera, como lo habría hecho el agua en una inundación. La mayoría no nos miraba. Era como si no estuviéramos.

Ya no tienen que preocuparte por la casa, o por la plata, porque las queman y se las roban. Tampoco hay que preocuparse por lo negros, porque vagan toda la noche por las carreteras, esperando ahogarse en el Jordán, por la mañana.

De pronto, llegamos al río. La caballería cerraba el paso. Profirieron un lamento largo y la carreta se levanto el vilo; vi hombres y mujeres y niños que caían bajo los caballos. Sentíamos que la carreta les pasaba por encima, no podíamos detenernos. Ahora lo veíamos con claridad: una marea de negros a los que el destacamento de caballería les cerraba el paso… y el canto, por toda la orilla, con las voces de las mujeres: ¡Gloria, Gloria, Aleluya! Detrás de nosotros seguían cantando, metiéndose en el río.

–¡Maldita sea esta guerra, maldita sea! Se llevaron la plata, los negros y las mulas. ¡Maldita sea!

La abuela les dijo que pasaran adelante. –Supongo que todos ustedes quieren cruzar unos cuantos ríos más y seguir al ejército yanqui, ¿no?, les preguntó.

No contestaron.

Entonces les volvió a preguntar: –¿A quién le van a hacer caso a partir de ahora?

–¡A usted, señora!; contestó uno, luego de un largo silencio.

Después dejó de hablar. Quedó allí con los viejos, las mujeres y los niños y los once o doce negros perdidos en la libertad, con ropas hechas de bolsas de algodón y sacos de harina. Los negros que habían perdido a sus blancos vivían ocultos en las cuevas, en las colinas. Como animales.

Volvieron todos, cuando enterramos a la abuela. Sus dueños habían desaparecido. Vivían como animales, en las cuevas, sin depender de nadie, sin que nadie dependiera de ellos, ni a nadie les importara si regresaban, si vivían o si morían.

La lluvia lenta y gris azotaba, lenta y gris y fría, la tierra roja en la que habían enterrado a la abuela.

Hasta que se terminó todo. Solo faltaba la rendición. El coronel Sartoris había vuelto a casa. Pero los soldados del sur, a pesar de haberse rendido, seguían siendo soldados.

Se habían rendido, habían reconocido que pertenecían a los Estados Unidos. Había terminado la guerra y sacaban cipreses y robles para reconstruir la casa. Habían vivido cuatro años para una sola cosa: expulsar del sur a las tropas yanquis. Creían que cuando terminara aquello habría terminado todo.

Pero no hacía más que empezar.

–¿Sabes lo que ya no soy?, le preguntó su amigo, su hermano de leche. Un negro.

–¿Qué?, le pregunté.

–Ya no soy negro. Me han abolido. Ya no hay negros, ni en Jefferson ni en ninguna parte.

Los dos Burden habían venido a Missouri, con encargo de Washington, para organizar a los negros. Eran los carpet baggers. Con un saco para comprar los votos de los negros miserables para políticos ajenos a la tierra, que incumplían sistemáticamente sus promesas electorales.

La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Antes, un yanqui llevaba un fusil; ahora, en vez del fusil, llevaba en una mano un taco de billetes de un dólar, emitidos por el Tesorero de los Estados Unidos y, en la otra, un taco de papeletas electorales para los negros.

Todos hablaban de elecciones. Pero el coronel Sartoris les había dicho a los dos Burden que las elecciones no se celebrarían presentándose Cash Benbow, ni ningún otro negro, como candidato.

Los hombres del condado iban a cabalgar hacia Jefferson, el día siguiente, con pistolas en los bolsillos. Los Burden ya tenían a sus votantes negros acampados en una desmotadora, al borde del pueblo. Vigilados. Se trataba de garrapatear trocitos de papel y meterlos en la urna.

Cuando llegamos a la plaza vimos la multitud de negros, apiñados tras la puerta del hotel, con seis u ocho hombres blancos que los conducían como a un rebaño. Y los hombres de Sartori alineados en la puerta del hotel, bloqueándola.

Un negro viejo era el portero. Demasiado viejo hasta para ser libre.

Y entonces salió Sartoris. Se había oído tres tiros. El primero, de los Burden. Los otros dos de la derringer de Sartoris. El rebaño de negros estaba inmóvil. Sartoris se puso el sombrero, cogió la urna y afirmó: –Esas elecciones se llevarán a cabo en mi casa. ¿Alguien se opone?

Había empezado a funcionar la democracia. Era su acto inaugural. Lo ha contado, en detalle, Faulkner, en su notable Los invictos.

–Los que quieran que Cassius Benbow sea alcalde de Jefferson escriban “sí”. Los que estén en contra, escriban “no”.

–Lo escribiré yo mismo, para ahorrar tiempo, dijo George Wyatt. Lo iba escribiendo y los hombres las tomaban, uno a uno, y las metían en la urna.

–No hace falta contarlas, dijo Wyatt. –Todos han votado “no”.

El coronel Sartoris y otros hombres habían organizado patrullas nocturnas, para evitar que los carpet baggers promovieran una insurrección de los negros. Eran norteños, extranjeros. No tenían nada que hacer allí.

Luego se postuló para la cámara legislativa. Obtuvo una victoria abrumadora.

Los tiempos están cambiando –afirmó–. Lo que vendrá será cuestión de consolidaciones, de picapleitos y de trapacerías. ¡Estoy cansado de matar hombres! Y se fue al duelo desarmado.

Fue el origen de todo.

Maldito hombre

–¡Por dios, maldito hombre! ¡Hombre, me dispararon! Ya me dispararon de la misma manera antes, oficial. ¡Señor policía, por favor, no me dispare! ¡Por favor!, le decía, mientras Thomas Lane lo acechaba con el arma desenfundada.

–No puedo respirar, no puedo respirar… repetía el negro Floyd, ya en el piso, con la rodilla de otro policía, Dereck Chauvin, sobre su cuello. –Se necesita mucho oxígeno, muchísimo, para hablar, decía Chauvin, mientras exprimía el que le quedaba en los pulmones a Floyd.

–¡Ud. me va a matar!, decía Floyd, previendo que su destino estaba escrito en manos de la policía.

Antwainnetta Edwards descansaba en el porche de su casa, en Kenosha, a orillas del lago Michigan, meciendo a su hija, recién nacida. Hacía cuatro días había estallado la protesta en la pequeña ciudad (de poco más de cien mil habitantes), donde la policía baleó, el domingo, 23 de agosto, al negro Jacob Blake. De 29 años, lo dejaron desvalido.

Las protestas estallaron violentas la noche del lunes y se desató el caos el martes, cuando milicias blancas, armadas, aparecieron en las calles y atacaron a quienes protestaban cantando el Black Live Matter. Dos personas murieron y muchas quedaron heridas. Pequeños negocios locales fueron quemados.

–Ahora tenemos que viajar al condado más próximo para comprar comida, mientras la policía y las milicias armadas controlan las calles. Todos los negocios, en el barrio de negros o mulatos, están cerrados o destruidos.

Algún día la burbuja tenía que estallar. La comunidad pasó de pedir ayuda a exigirla. “Mientras tanto, nos encargaremos de cuidarnos nosotros mismos. Nadie se preocupa realmente de esta comunidad. No está protegida, como el centro de la ciudad, porque aquí viven los negros. Hay una perversa cultura en las fuerzas policiales de este país, pero es resultado del racismo y no se puede arrancar esas raíces simplemente deshaciéndose de la policía o votando”.

“Por culpa del capitalismo, del racismo, y de la discriminación, los pueblos más oscuros y pobres de los Estados Unidos viven vidas precarias, incluyendo, en algunas ocasiones, fuera de la ley”, explica Derecka Purnell, periodista, autora del libro Becoming Abolitionists: Police, Protests, and the Pursuit of Freedom.

¡La persecución de la libertad!

Desigualdad y explotación

¡Negro tonto!, le había dicho su madre al negro Loosh. ¿Acaso crees que hay bastantes yanquis en el mundo para ganar a los blancos?, le preguntó.

Loosh pensaba que sí, que venían a liberarlos, que ya estaban llegando.

–¿Quieres decir que nos van a liberar a todos? ¿Vamos a ser todos libres?

–¡Sí! ¡El general Sherman va a barrer la Tierra y toda la raza será libre!

Mientras juzgaban a Chauvin, un policía blanco mataba, en Columbia, Ohio, a Ma’Khia Bryant, una niña negra de 15 años. Había llamado a la policía porque niños más viejos la estaban amenazando. La policía le disparó cuatro veces. ¿Quién se atreverá ahora a llamar a la policía, cuando esté en problemas?

“Aunque podamos eliminar los prejuicios raciales de la policía, esto no resolverá los problemas de desigualdad y explotación. Si lo hiciera no habría tampoco tantos pobres, gente blanca, en prisión. La semana pasada vi un video donde tres policías arrestaban y golpeaban a una mujer blanca de 73 años, con demencia, que andaba recogiendo flores camino a su casa. Había olvidado pagar sus compras en Walmart. La policía dislocó su hombro y amarró sus manos y pies, como un cerdo. Ella gritaba que quería ir a casa y ellos su burlaban de ella”, dijo Derecka.

Miles de policías han matado más de diez mil personas de todas las razas entre 2005 y 2017. Solo 82 fueron acusados de asesinato o de homicidio involuntario. A pesar de todos los cambios, la policía todavía mata cerca de tres personas todos los días, en los Estados Unidos, aseguró Derecka Purnell.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.