POR LUIS EDUARDO MARTÍNEZ ARROYO

La jornada dominical carnavalera había transcurrido en total calma. Desde el barrio Abajo en las horas de la mañana se había desplazado a pie un grupo de bailadoras con el acompañamiento del trompetista de la banda de músicos del pueblo, que hacía escala en cada residencia para mostrar su sabiduría fiestera. El propósito era llegar a las siguientes poblaciones más cercanas situadas en la misma ribera del río hacia el sur. La caravana no pasó de la tienda del Negro Araújo, quien fiel a su vocación mandacallar decidió que allí sería su última estación.

El carnaval se había integrado en la población gracias a las noticias que traían en sus viajes de regreso varios de sus habitantes del principal puerto del gran río que habían emprendido incursiones comerciales hacia él de productos agrícolas y pescados. Pero también las portaban los oriundos de éste y en general de la zona norte del río que buscaban comprar los mismos productos para comercializarlos en Las Barrancas. Danzas, cumbiambas, bailes en salones cercados por hojas de corozo y débiles empalizadas, y demás expresiones de la fiesta pagana eran plato normal en el caserío de entonces. Dos renombrados trompeadores hacían valer su bien ganado prestigio en las carnestolendas, y no sólo en ellas, mientras que un novel prospecto ya empezaba a dar de qué hablar y de lo que sería su dilatada vida de boxeador callejero y de cantina.

La noticia del lunes no pudo ser más intranquilizadora pues con las excepciones en años pasados de los machetazos que recibió un inspector de policía de manos de un poblador, por una discusión sobre el gobierno de la época, de los intentos de apuñalamiento de un primo a otro por razones parecidas y de uno que otro duelo frustrado, el pueblo no solía padecer de estos males. Que del caserío vecino inmediato situado al norte llegaran algunos militantes a llevarse los muebles de la Inspección de Policía porque en el momento gobernaba el país un dirigente de su partido no constituía señal de alarma. Unos versos ajustados traían la tranquilidad (“si la justicia divina en todo mete su mano/ por qué tienen ellos en las manos / los muebles de la oficina / de El Celestial su vecina / que nada se desmerece / porque El Celestial florece por el bien de la nación / todo el que tenga razón / la verdad no la oscurece”). La violencia que se decía azotaba a la nación era conocida en el pueblo merced al cementerio viajero que lo bañaba.

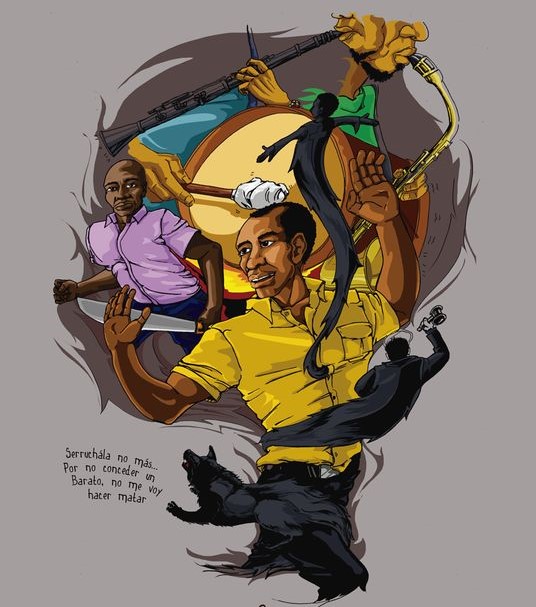

Su llegada al pueblo estaba perdida en la memoria de los habitantes. Y eso pudo deberse a la leyenda que a su alrededor se había tejido. Que tenía cinco mujeres en la misma casa, sede de la tienda, cuál de ellas más blanca, que las colgaba de las manos y azotaba; que las mantenía sin contacto alguno con el mundo exterior, que ellas se lo disputaban entre sí para gozar de su salacidad. Que cuando partía de viaje, que era con cierta frecuencia, las dejaba encerradas y sellaba la tienda. Que ésta a su regreso era surtida a reventar. Que tomaba las manos de las doncellas a través de la estrecha ventana que acostumbraban comprar allí.

El crimen nacional del asesinato del negro que movía pasiones y personas por millones con sus discursos encendidos había sido el acontecimiento político luctuoso más cercano aunque lejano en la geografía. El partido del que había sido parte la víctima mostraba en la localidad las mismas miserias nacionales partidarias. En medio del dolor y el caos reinante los voceros partidistas se unieron alrededor del desacuerdo y se enrostraron sus múltiples rencores.

Aunque los académicos locales no unifican teorías respecto de cómo se formó y pobló el caserío en sus orígenes, en algunos observadores prima la idea de que más allá de quienes hubieran podido ser sus primigenios habitantes hay un hecho cierto e inocultable: los que lo hicieron fertilizaron la tierra con una invencible semilla de amargura y rencor que transita la anatomía de sus pobladores. La versión exacta en miniatura del acontecer nacional es la confirmación de ese pecado original.

El jolgorio debió ser suspendido por el inusual hecho mortal en el pueblo. Las autoridades únicas, inspector de policía y su secretario, suegro y yerno para más señas, habían dispuesto una curiosa parafernalia para investigar el crimen y encontrar el cadáver. Recibieron testimonios de vecinos que manifestaron que en la noche anterior oyeron repetidos disparos de arma de fuego cerca a la casa del Negro Araújo, enseguida unos gritos y llantos de mujeres, unos ladridos y después sólo hubo silencio. Organizaron una labor de buceo para buscar un pretendido cadáver en virtud de que desde la casa del negro chocoano, como también se le conocía a la supuesta víctima, hasta la orilla del río había huellas de que algo fue arrastrado y tirado. Los buzos fueron dos voluntarios con dos instrumentos poderosos: las manos. Recibieron la orientación de tocar y no sacar. Y en efecto la cumplieron. Las dudas de la limpieza de la búsqueda han persistido así como las de si en verdad fue echado al río un cadáver, más cuando en el sitio que se señalaba de haberlo recibido había una fuerte corriente que arrastraba sin piedad lo que allí llegara. La sospecha se acrecentaba cuando se conoció que se insistía en buscar el muerto sólo en el sitio donde se presume lo tiraron los homicidas.

En los días siguientes la búsqueda del cuerpo de Araújo amainó y cesó de modo definitivo. No apareció el cadáver, no obstante que a las labores exploratorias se sumaron las embarcaciones motorizadas con sus tripulaciones que viajaban entre la población y el gran puerto. La Olga Beatriz, la Linda Cerrana, el Monte Carmelo, la Yadira, y el Jesusito entregaron su concurso infructuoso. Todo eso resultaba extraño en un pueblo que animado de la fe cristiana militaba en la convicción de que un hijo de Dios no puede quedar insepulto. Los créditos a favor de esa misión jugaban a granel. Prueba de eso fueron los dos cementerios alternos que se habían construido en años anteriores, uno en el extremo sur y otro en el norte, para sepultar los cuerpos mutilados que bajaban por el río a menudo y que desde el interior de la patria se despachaban.

La extrañeza se profundiza aún más si se considera que a pesar de la bien ganada fama de rencorosos de sus moradores estos se han mostrado siempre prestos a auxiliar a sus enemigos cuando han sufrido un golpe de la vida en su salud y patrimonio. Son los primeros en acudir a entregar su solidaridad. Que antes se hubieran ido a las manos o insultado con sus paisanos no es óbice para entregar su concurso en casos de emergencia. No había razones de peso entonces para abandonar de modo tan rápido la búsqueda del cadáver de Araujo. Las atrocidades que se le atribuían a éste de maltratar con un látigo a sus cinco mujeres, mientras las colgaba de los brazos y manos del techo de la sala, no les constaban y, bueno, de alguna manera eso era también pan de cada día en algunos hogares aunque menos notorio.

El tema del supuesto asesinato del Negro Araujo desde entonces se tomó el pueblo y se volvió tabú. Sólo era tocado en secreto entre dos o tres personas, nunca se insinuaron los nombres de los posibles homicidas ni las razones que los impulsaron a actuar de esa manera dolosa. Los más osados e incrédulos aventuraron la idea de que no hubo tal muerto. Se especuló que entre los prestantes señores del caserío y el Negro Araujo se estableció un pacto mediante el cual éste se comprometía a abandonarlo así como a desistir de radicarse en cualquier otra población del área. Llevaría consigo su dinero en efectivo y las innumerables joyas que cargaba en su cuerpo y las que guardaba en inmensos baúles. Sus mujeres se quedarían como una forma de acabar su sufrimiento y de evitar el de sus congéneres en el pueblo.

Para la misma época en que ocurrieron estos hechos la literatura universal esculpió las historias de los Cuttler y de Santiago Nassar. Cada una de ellas puso sobre la mesa la saña con que fueron abatidas las víctimas. Armas de fuego en el primer caso y cuchillos de matarifes de cerdos en el segundo en manos de seres humanos diestros en su manejo alcanzaron una eficacia mortal. Contrario a los ríos de sangre que inundaron los escenarios de esos asesinatos en del Negro Araujo hubo palidez y sequía.

Lo que en los inicios parecía un homicidio atroz ocasionado como reacción a los maltratos de Araujo a sus mujeres, al final vino a semejarse a una muerte convenida entre víctima y victimarios. Pero esta pantomima tendría en los años futuros una réplica trágica. De manera sucesiva y con varios años de intervalo algunos hijos del pueblo fueron acribillados por grupos armados paraoficiales en unos casos y estatales en otros. Este matrimonio fue puesto en evidencia por uno de los jefes que en declaraciones a la prensa manifestó que ellos remataron en las noches mediante los asesinatos lo que en las mañanas habían iniciado las fuerzas regulares a través de un barrido informativo en el pueblo. En uno de estos casos hubo triple homicidio, las víctimas sufrieron degollamiento, eventración, atadura de extremidades y fueron arrojadas al río. Al cabo de una intensa búsqueda de varios días sus restos fueron encontrados río bien abajo del pueblo, llevados a él y sepultados como Dios manda.

El negro Araujo fue un tipo suertudo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.